Un recente reportage della BBC ha portato i riflettori su uno dei laboratori in cui si sta facendo ricerca e realizzando applicazioni concrete legate alla fusione tra biologia e informatica. Il servizio descrive FinalSpark come un’azienda che “coltiva mini cervelli umani” utili ad alimentare il funzionamento dei futuri computer. Ma le cose stanno veramente in questi termini? Lo spunto della BBC ci offre l’occasione per provare a comprendere le sfide e le ambizioni legate alla progettazione e allo sviluppo di biocomputer.

Wetware: quando i mini-cervelli diventano il nuovo cuore del computing

Nel laboratorio di FinalSpark, il concetto di computing non nasce da transistor o semiconduttori, ma da organoidi cerebrali: minuscole sfere di tessuto nervoso create a partire da cellule staminali umane. Il processo parte da semplici cellule cutanee, “riprogrammate” e fatte evolvere in neuroni che si auto-organizzano in strutture tridimensionali simili, per architettura e comportamento, a un cervello umano in uno stato embrionale.

Questi organoidi non sono “cervelli” nel senso letterale del termine: non possiedono coscienza, né strutture complesse come la corteccia o il sistema limbico, ma rappresentano un modello funzionale capace di generare impulsi elettrici, apprendere schemi e reagire a stimoli esterni.

FinalSpark impiega queste unità biologiche come “wetware”, un terzo pilastro della computazione che affianca hardware e software. I ricercatori le collegano a matrici di microelettrodi (MEA, Microelectrode Array), attraverso cui possono stimolare e leggere l’attività neuronale, un po’ come un elettroencefalogramma (EEG) in miniatura.

Sfide biologiche: nutrire un cervello senza corpo

La vita di un organoide è fragile. Senza un sistema vascolare, i mini-cervelli devono essere nutriti artificialmente attraverso soluzioni colturali che simulano, in modo rudimentale, il flusso sanguigno. Attualmente, la loro longevità massima è di circa 4 mesi.

I ricercatori osservano talvolta fenomeni curiosi: una frenesia di attività elettrica nei secondi che precedono la morte dell’organoide, un “ultimo lampo” che suscita inevitabilmente domande di vario profilo. Tuttavia, gli scienziati di FinalSpark insistono: “non dobbiamo averne paura. Non sono esseri senzienti, ma computer fatti di un materiale diverso“.

FinalSpark non è la prima e unica azienda che utilizza gli organoidi per creare biocomputer

È interessante sottolineare che FinalSpark è una realtà che abbiamo “dietro l’angolo”. Si tratta di una società, infatti, con sede in Svizzera che sta immaginando, come altre, in che modo potrebbe evolvere il computing informatico allontanandosi dal silicio.

A dicembre 2023 avevamo presentato Brainoware e il suo computer ibrido, anche in quel caso costruito a partire da cellule staminali umane collegate a un chip elettronico. Parallelamente, altre aziende stanno sperimentando molteplici applicazioni: organoidi che giocano a Pong, reti neuronali biologiche per la ricerca su Alzheimer, autismo e disturbi neurodegenerativi, e modelli bioibridi capaci di integrare segnali elettronici e biochimici.

La prerogativa di FinalSpark è che l’azienda ha inventato bioprocessori organici gestibili via Internet da parte degli interessati, con abbonamenti alla piattaforma di gestione – chiamata Neuroplatform – a partire da 500 dollari al mese. L’idea è di consentire esperimenti in tempo reale senza la necessità di disporre di un laboratorio biologico. Gli utenti possono inviare segnali elettrici, analizzare le risposte e persino “addestrare” i mini-cervelli su semplici task computazionali.

Si tratta di un primo passo verso una nuova infrastruttura di biocomputing-as-a-service, un modello potenzialmente rivoluzionario che ricorda il cloud computing, ma con neuroni viventi al posto dei transistor.

Come si lavora con gli organoidi: input, elaborazione, output

Il tessuto neurale è coltivato per mesi da cellule staminali (derivate da pelle), fino a formare un organoide maturo, che contiene neuroni in numero significativo.

L’organoide viene quindi posato sopra una membrana permeabile che contiene elettrodi, in modo che ci sia un buon contatto fisico. Sotto la membrana scorre il mezzo di coltura. Al di sopra, aria/incubatore umidificato. Questo metodo aiuta a mantenere viva la parte superiore del tessuto e assicura che gli elettrodi possano stimolare e leggere l’attività.

Quando si vuole ricevere una risposta, il sistema invia impulsi elettrici attraverso uno o più elettrodi. I parametri (ampiezza della corrente, durata, frequenza) posso essere controllati via software. L’utente può per esempio lanciare un comando che si traduce in un segnale elettrico.

Gli elettrodi misurano i cambiamenti di tensione generati dai neuroni quando rispondono allo stimolo. Queste risposte possono essere piccole e rapide, richiedendo alta frequenza di campionamento (i.e. ~30 kHz) e alta precisione (risoluzione a 16 bit, sensibilità di decine di µV o microvolt, anche meno) per catturare gli spike.

Il segnale grezzo è convertito digitalmente, salvato, visualizzato (con grafici simili a quelli dell’EEG) e analizzato. L’utente remoto ha un’interfaccia per programmare stimoli, leggere le reazioni, fare verifiche in tempo reale. FinalSpark offre interfacce remote, script in Python, notebook digitali e la visualizzazione in tempo reale dell’attività elettrica.

Perché si sta scommettendo sugli organoidi per la “vera” intelligenza artificiale del futuro?

Oggi l’interazione con gli organoidi è ancora primitiva: i ricercatori riescono a indurre risposte a stimoli di tipo “input-output”, come la pressione di un tasto o un segnale elettrico, e a visualizzare le risposte su grafici in tempo reale. Tuttavia, il potenziale a lungo termine è enorme.

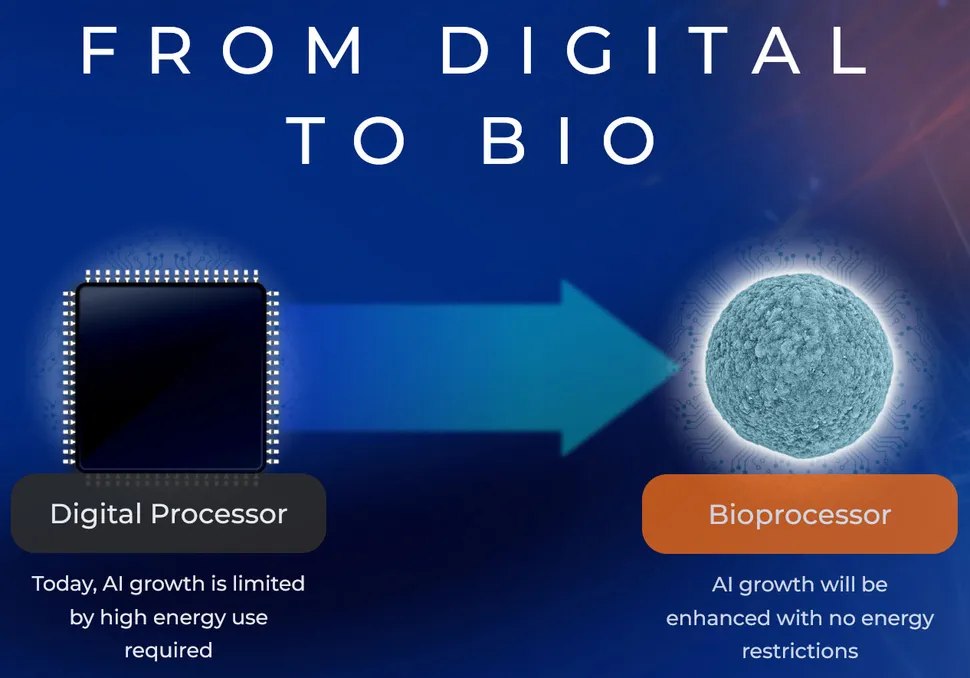

In prospettiva, facendo leva sul concetto di biocomputing, i cervelli organoidi promettono di superare le barriere energetiche e architetturali del silicio, offrendo un modello di elaborazione massicciamente parallelo, auto-adattivo e incredibilmente efficiente. Un cervello umano, infatti, consuma meno di 20 watt per operazioni richiederebbero un apporto energetico enormemente superiore usando un computer o un supercomputer tradizionale.

I neuroni biologici hanno una plasticità intrinseca, ovvero la capacità di riorganizzare le connessioni in base all’esperienza. Come abbiamo visto nell’articolo sull’intelligenza artificiale spiegata facile, l’attività di inferenza avviene a valle di un addestramento ed è basata su elaborazioni matematico-statistiche. Un organoide può invece adattarsi a stimoli esterni e “apprendere” senza essere programmato in modo rigido. L’approccio si avvicina molto a come funziona il cervello umano, offrendo un modello più naturale per l’AI rispetto alle reti neurali artificiali standard.

Gli organoidi potrebbero fornire una piattaforma per testare nuove forme di AI cognitiva, capace di ragionare, adattarsi e interagire in modi più simili a un cervello reale. Potrebbero anche integrare capacità di percezione multisensoriale, memoria dinamica e processi decisionali più sofisticati.

Allo stato attuale, comunque, i biocomputer non sono pensati per sostituire i chip in silicio, bensì per affiancarli: possono gestire compiti altamente paralleli o adattativi e, ad esempio, accelerare algoritmi di machine learning complessi, specialmente quelli ispirati alla neurobiologia.

Una frontiera etica e tecnologica ancora da definire

Il fascino dei biocomputer risiede nel loro potenziale di fondere l’intelligenza artificiale con l’intelligenza biologica, ma le implicazioni filosofiche e morali non possono essere ignorate. Fino a che punto un organoide può essere definito “non senziente”? Cosa accadrà se, con l’aumentare della complessità, inizieranno a emergere comportamenti “particolari”?

Per adesso ci troviamo ancora in una fase largamente sperimentale, dove ogni passo avanti è anche una riflessione sulla definizione stessa di intelligenza e di vita.

Se il Novecento è stato l’era del silicio e il Duemila quella dell’intelligenza artificiale, il futuro potrebbe appartenere a una tecnologia in grado di generare intelligenza biologica.

Le immagini nell’articolo sono di FinalSpark.

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2025/10/organoidi-cervelli-umani-biocomputing.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2023/12/notebookLM-google-funzionamento.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2024/01/intelligenza-artificiale-applicazioni-ollama-librerie.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2026/02/wp_drafter_496540.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2025/06/gemini-azioni-programmate.jpg)