/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2025/11/scoprire-software-linux.jpg)

Nel vasto ecosistema Linux, trovare nuove applicazioni può sembrare tanto stimolante quanto dispersivo. A differenza dei sistemi operativi commerciali, dove gli store ufficiali offrono percorsi guidati e algoritmi di raccomandazione, su Linux la scoperta del software è un processo decentralizzato, plasmato dalla cultura open source e dalle preferenze individuali. La domanda non è tanto “dove scaricare” quanto “come scoprire” ciò che vale davvero la pena installare.

Non si installa per curiosità, ma per necessità. Molti utenti Linux sottolineano di cercare software solo per risolvere un problema concreto, ad esempio migliorare la produttività utilizzando il terminale, gestire un server o sostituire un’applicazione non più aggiornata.

Strumenti e risorse per cercare software Linux

Scoprire nuovo software nel mondo Linux significa muoversi in un ecosistema estremamente variegato, dove convivono modelli di distribuzione diversi, community indipendenti e fonti di qualità molto disomogenea. Non esiste un “App Store” centralizzato, ma una costellazione di risorse che, se conosciute e sfruttate con criterio, permettono di orientarsi con grande efficacia.

In un altro nostro articolo abbiamo presentato quelle che secondo noi sono le migliori app Linux del 2025 assolutamente da provare.

Motori e directory specializzate

Un progetto di primo piano che va nella stessa direzione è Awesome Linux Software. Pubblicata su GitHub, si tratta di una collezione collaborativa di software curata dalla comunità open source, con centinaia di strumenti divisi per categoria. Ogni programma è commentato ed è presente il link di riferimento al sito Web del progetto.

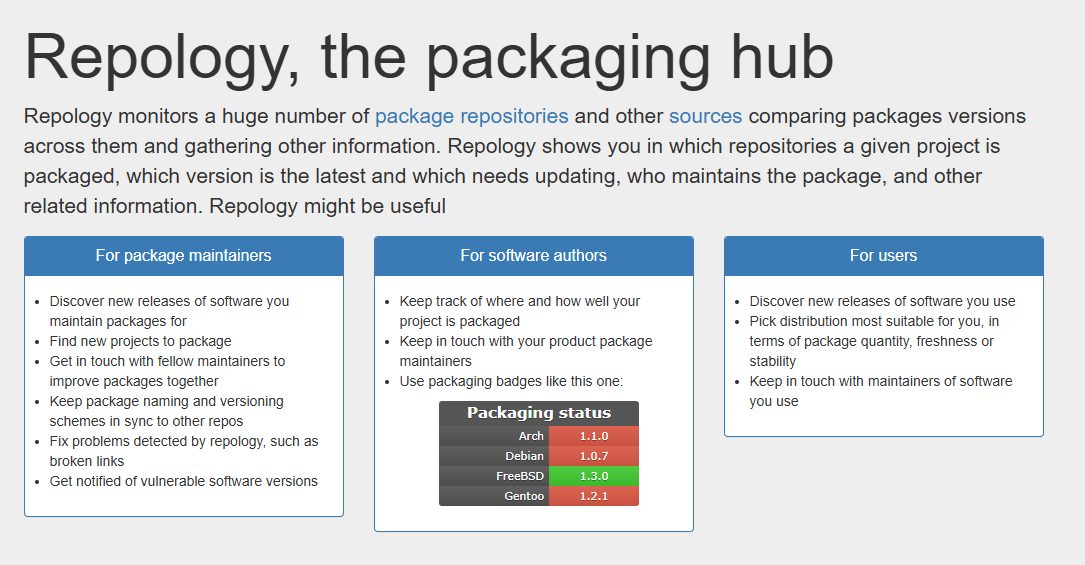

Un’altra risorsa molto utile si chiama Repology: aiuta a verificare la disponibilità dei software e lo stato di aggiornamento nei repository delle vaie distribuzioni Linux. Repology monitora e confronta le versioni dei pacchetti, mettendo a disposizione ricerche, statistiche, API. È mantenuto pubblicamente (codice e regole su GitHub) ed è pensato come hub di packaging per manutentori, autori di software e utenti avanzati.

Un sistema come Repology consente insomma di capire dove un progetto è aggiornato, dove è obsoleto e chi lo mantiene. Il sistema normalizza i dati provenienti da sorgenti molto diverse — da Debian a Arch, da Fedora a Nix — applicando regole per uniformare nomi e versioni, e classificando i pacchetti in categorie come newest, outdated, legacy o vulnerable. Con un approccio che consente non solo di misurare la “freschezza” di una distribuzione, ma anche di individuare rapidamente discrepanze e pacchetti dimenticati.

Repository e package manager

La distribuzione del software su Linux fa perno sui repository ufficiali e sui gestori di pacchetti, strumenti che garantiscono installazioni sicure, aggiornamenti tracciabili e integrazione con il sistema. Ogni distribuzione adotta una propria soluzione, ma l’obiettivo comune è fornire un’esperienza stabile, coerente e verificabile.

Su Fedora e RHEL, il comando dnf search resta lo strumento più versatile per esplorare pacchetti e dipendenze; gli utenti di Debian, Ubuntu e derivate utilizzano il classico apt search o gli store grafici come Software Center o Discover, che offrono un’interfaccia più accessibile per la ricerca e l’installazione.

Su Arch, i repository ufficiali (core, extra, community, multilib), curati dai maintainer della distribuzione, sono la fonte primaria e sicura.

C’è poi l’AUR (Arch User Repository), una piattaforma comunitaria dove gli utenti pubblicano PKGBUILD, cioè script che istruiscono il sistema su come scaricare, compilare e installare un software. Il problema è che questi script possono — intenzionalmente o meno — contenere comandi malevoli, URL manipolati, o codice non verificato. Non essendo sottoposti a revisione centralizzata, gli AUR package non godono delle garanzie di sicurezza dei repository ufficiali di Arch.

Accanto ai repository tradizionali, stanno guadagnando spazio le piattaforme indipendenti e universali, progettate per superare i confini tra distribuzioni:

- Flatpak (con il suo catalogo centrale Flathub) permette di installare applicazioni in ambienti isolati (sandboxed), garantendo maggiore sicurezza e compatibilità tra distro.

- Snap, sviluppato da Canonical, punta su aggiornamenti automatici e pacchetti autosufficienti, particolarmente apprezzati in ambito enterprise e IoT. Ne parliamo anche nell’articolo incentrato su Linux Mint e le differenze con le altre distro.

- AppImage offre la massima portabilità: ogni file

.AppImageè un’applicazione eseguibile autonoma, senza bisogno di installazione o permessi di root.

È comunque possibile combinare questi approcci in modo strategico — ad esempio, utilizzando Flatpak per le applicazioni desktop più recenti, AUR per tool sperimentali o di nicchia, e AppImage per testare versioni in anteprima senza modificare il sistema. Con una flessibilità che riflette la natura modulare dell’ecosistema Linux, dove l’utente ha un controllo totale sul proprio ambiente software.

Da non trascurare infine le soluzioni di packaging di nuova generazione come Nix e Guix, che introducono modelli dichiarativi e riproducibili di gestione del software. Sono strumenti che permettono di installare pacchetti con dipendenze isolate e versioni multiple in parallelo, rappresentando un’evoluzione concettuale rispetto ai package manager tradizionali.

Criteri di valutazione del software

Non basta scoprire: occorre saper valutare il software. Di seguito le metriche che si dovrebbero adottare per giudicare un progetto:

- Manutenibilità: la frequenza degli aggiornamenti e la reattività del maintainer.

- Estensibilità: capacità di integrarsi con altri strumenti o workflow.

- Efficienza: leggerezza, stabilità e consumo di risorse.

- Reputazione: numero di stelle su GitHub, citazioni nei forum, recensioni su Flathub.

- Comunicazione: chiarezza della documentazione e presenza di una community attiva.

Tra tradizione e innovazione

Nel panorama Linux, si confrontano due visioni complementari ma profondamente diverse. Da una parte ci sono gli utenti “classici”, legati alla filosofia UNIX del “fare una cosa e farla bene”: preferiscono piccoli strumenti modulari, facilmente componibili tramite shell script e pipe, dove l’attenzione è sulla semplicità, la trasparenza e il controllo diretto del sistema. Per loro, ogni layer di astrazione rappresenta una perdita di chiarezza, motivo per cui preferiscono la gestione manuale dei pacchetti con apt, dnf o pacman, evitando framework troppo complessi.

Dall’altra parte emergono gli approcci moderni, che cercano di rendere il sistema più prevedibile, riproducibile e facile da mantenere, anche a costo di maggiore complessità architetturale.

Distribuzioni come NixOS, Fedora Silverblue od openSUSE MicroOS incarnano la filosofia del sistema Linux immutabile: l’installazione è resa read-only, mentre gli aggiornamenti o i software aggiuntivi sono gestiti tramite overlay o immagini versionate, riducendo drasticamente i rischi di inconsistenza e rottura del sistema. Nello specifico, ad esempio:

- NixOS adotta un modello dichiarativo: tutto il sistema (pacchetti, servizi, configurazioni) è descritto in un file

.nix. Invece di installare manualmente, si “compila” l’intero stato del sistema da quella dichiarazione. È l’opposto della gestione manuale UNIX: si sacrifica parte del controllo diretto per ottenere un sistema perfettamente ricostruibile. - Fedora Silverblue e openSUSE MicroOS adottano un filesystem che di base è in sola lettura. Le modifiche dell’utente o le app sono gestite come layer separati (via

rpm-ostree, Flatpak, o container). In caso di errore, si può tornare indietro con un semplice rollback.

La tendenza è quella di considerare Linux non più come un insieme di componenti installati e gestiti manualmente, ma come un sistema dichiarativo, versionato e atomicamente aggiornabile, in cui la sicurezza e la coerenza contano quanto la libertà e la personalizzazione.

Il dibattito rimane comunque aperto e forse è proprio questa tensione tra tradizione e innovazione a mantenere il mondo Linux così dinamico e sperimentale.

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2026/02/COSMIC-desktop-environment-linux.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2026/02/linux-floppy-disk-FLOPPINUX-2026.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2026/02/GNU-Hurd-nuovo-kernel-dopo-40-anni.jpg)

/https://www.ilsoftware.it/app/uploads/2026/02/rust-coreutils-linux.jpg)